薝蔔院廣洽紀念館外觀

廣洽法師衣缽塔

2007年3月,薝蔔院廣洽紀念館修繕一新,這(zhè)是新加坡佛教界的盛事(shì),也是本地文化藝術界的重大事(shì)件。媒體稱“廣洽紀念館:一顆文化的舍利”。

紀念館管理委員會(huì)主席,時(shí)任佛教居士林林長(cháng)李木源(1945-2015)在紀念特刊上飽含深情地撰文寫道(dào),“廣洽法師一生保存了和他同時(shí)代的幾乎所有大家宗師的作品,即使在他最需要經(jīng)費,而各地買家頻頻上門出高價想收購時(shí),他也從來沒(méi)有動心。作爲他的傳人,蒙受他的法乳深恩,我們完全有責任建立紀念館來緬懷老法師的高風亮節。既然老法師的藏品和新加坡這(zhè)片土地有如此深厚的緣分,就(jiù)讓我們把這(zhè)種(zhǒng)因緣再續一千年吧。”

真要慶幸并感謝由李木源擔任主席,多元藝術家陳瑞獻擔任顧問的紀念館籌建委員會(huì),他們有高瞻遠矚的文化使命感,更有同心協力辦大事(shì)的實幹精神,耗資近百萬元,對(duì)廣洽法師長(cháng)達半個世紀的駐錫地薝蔔院進(jìn)行全面(miàn)翻新,并對(duì)法師的畢生收藏進(jìn)行全面(miàn)整理,通過(guò)專業細緻的策展、修複、裝裱、布展等工作,讓這(zhè)批珍貴的書畫、信函等文物得以完好(hǎo)保存,并以展館形式與社會(huì)大衆結緣。

如今一轉眼十多年過(guò)去了,紀念館因爲維護得當,管理完善,依然給人煥然一新,清新雅緻之感,成(chéng)爲芽籠區一道(dào)獨特佛門風景,也成(chéng)爲獅城重要文化地标。

鬧世獨立的清淨地

早在1948年,時(shí)年49歲的廣洽法師(1901-1994)選定了紀念館現址,購地重建,將(jiāng)原先一座頗具南洋風情的馬來人居住的浮腳樓改建成(chéng)用于自己靜修的精舍,取名“薝蔔院”。據說(shuō)當時(shí)這(zhè)一帶還(hái)比較偏僻,周圍雜草叢生,有幾位侍者與法師同住。

薝蔔,是梵語Campaka的對(duì)音,也譯作瞻蔔伽、旃波迦、瞻波等。這(zhè)是取自佛經(jīng)的一種(zhǒng)花樹的名字,也稱郁金花,其實就(jiù)是開(kāi)金黃色花的玉蘭科黃玉蘭花樹,本地不少寺廟庵堂多有栽種(zhǒng)。

鎮館之寶——弘一大師書“菩薩應生佛性孝順慈 悲心常助一切人生福生樂”

唐代盧綸的詩《送靜居法師》寫道(dào):“薝蔔名花飄不斷,醍醐法味灑何濃。”薝蔔花開(kāi)時(shí)節,一朵朵花瓣柔嫩袅娜的薝蔔花在枝頭綻放,散發(fā)出濃郁而迷人的香氣,人們從樹下經(jīng)過(guò),總忍不住要駐足流連。弘一大師曾爲自己取别名“薝蔔老人”,廣洽法師將(jiāng)精舍命名爲“薝蔔院”,正是爲了紀念弘一大師。

薝蔔院的匾牌題字出自中國(guó)著名書畫家、文學(xué)家,廣洽法師的終生好(hǎo)友豐子恺。豐子恺也在一幅轉贈給廣洽法師的齊白石彩墨畫作《無量壽佛》上補題一行小字:壽無量,願無盡,薝蔔花長(cháng)春。”

豐子恺繪《廣洽法師之象》

此外,豐子恺另有一幅爲廣洽法師所造畫像,畫上廣洽法師身披袈裟,神采奕奕,右手執杖,左手掌心捧一朵盛開(kāi)的薝蔔花,豐子恺欣然題字:佛頂童顔寄迹人間,跨海雲遊随遇而安,宏法利生廣結勝緣,薝蔔花好(hǎo)益壽延年。

翻新重建的薝蔔院,庭院不大,院門兩(liǎng)側有兩(liǎng)株高大挺拔的菩提樹,據說(shuō)是十多年前從海印禅院移植而來。庭院内也種(zhǒng)了多棵薝蔔花樹。最引人注目的是一座紀念石塔,這(zhè)是廣洽法師衣缽塔,仿佛法師的精神與靈性猶在,爲小小庭院增添一份幽思與甯靜。

庭院内的衣缽塔讓人自然而然聯想起(qǐ)中國(guó)南京的金陵刻經(jīng)處。當年楊仁山離世,爲能(néng)永遠守護金陵刻經(jīng)處,延續刻經(jīng)事(shì)業,楊仁山突破中國(guó)人從不將(jiāng)遺體葬于家中庭院的傳統,留下遺囑“經(jīng)版所在,遺體所在”。後(hòu)來,他的弟子、門人就(jiù)在經(jīng)版房前建起(qǐ)一座多層石塔,肅穆莊嚴、巍峨聳立的紀念塔,守護著(zhe)金陵刻經(jīng)處。薝蔔院内的廣洽法師紀念塔似乎也成(chéng)了這(zhè)座佛教文化寶藏的莊嚴守護。

寓意深刻的三層樓展廳

廣洽紀念館的主體建築是在原有建築基礎之上的改建和擴建,仔細觀察,可以看到原先一層樓建築的部分痕迹,例如前廳、立柱等,縱深延伸後(hòu),增建了一棟貫通的三層樓建築,爲書畫文物展覽提供了充足空間。

進(jìn)入一樓展廳,這(zhè)座外表看來小巧玲珑的傳統風貌建築,内部空間卻是極爲舒展開(kāi)闊,縱深的長(cháng)方形格局的前廳可以容納百餘人,正對(duì)面(miàn)保留了廣洽法師生前供奉禮拜的佛像,左右兩(liǎng)側展出數十幅書畫作品,以中國(guó)近代以來文化名流的作品爲主,如于右任、葉恭綽、郁達夫、呂碧城、王一亭、葉聖陶、俞平伯、錢君匋等,展現出廣洽法師交遊廣闊,廣結善緣的時(shí)代風貌。

二樓展廳以廣洽法師與豐子恺的數十年交往爲主軸,不僅展出多幅豐子恺的書畫作品,還(hái)有豐子恺早年寫給廣洽法師的書信原件。廣洽法師自1931年通過(guò)弘一大師的引介與豐子恺相識,兩(liǎng)位雖然天各一方,卻是惺惺相惜,情同手足,不僅有百餘封的書信往來,更共同促進(jìn)了多項佛教文化事(shì)業。

此外,二樓展廳也展出多幅書畫名家的珍品,如吳昌碩、齊白石、徐悲鴻、馬一浮等。廣洽法師十分尊重文化人,欣賞文化藝術,他與很多人的交往絕不是泛泛之交,而是持久的友誼,他并以畢生精力積極在南洋推展優質中華文化,他是以出家人的悲心願力,做中華文化的推手。在此可以感受到廣洽法師深刻的人文情懷和文化理想。

三樓另有高遠深邃境界

豐子恺在回憶弘一大師的公開(kāi)演講中曾經(jīng)指出,人的生活可分爲三個層次,一是物質生活,二是精神生活,三是靈魂生活。物質生活就(jiù)是衣食住行,精神生活表現在學(xué)術文藝等方面(miàn),靈魂生活是指宗教層面(miàn)。

豐子恺說(shuō),很多知識分子、學(xué)者、藝術家在二樓享受精神生活,專心于學(xué)術和文藝,但還(hái)有一些人,“人生欲”很強,腳力很大,于是他們就(jiù)想到三樓,探求人生的究竟,追求靈魂的來源,宇宙的根本,弘一大師就(jiù)是這(zhè)樣(yàng),從藝術升華到宗教。

豐子恺的人生三層樓說(shuō)法也成(chéng)爲廣洽紀念館建築及策展所依據的對(duì)境。在紀念館的三樓,這(zhè)裡(lǐ)另有一種(zhǒng)高遠深邃的境界。三樓的展覽以廣洽法師珍藏的弘一大師的法書墨寶,以及書信、文稿手迹等爲主要内容。此外,這(zhè)裡(lǐ)也收藏了多位近代以來高僧大德的墨寶,如印光大師、演本法師、竺摩法師、茗山法師等。這(zhè)是高僧大德的佛性境界,尤其具有洗滌心靈、跌宕人心的力量。

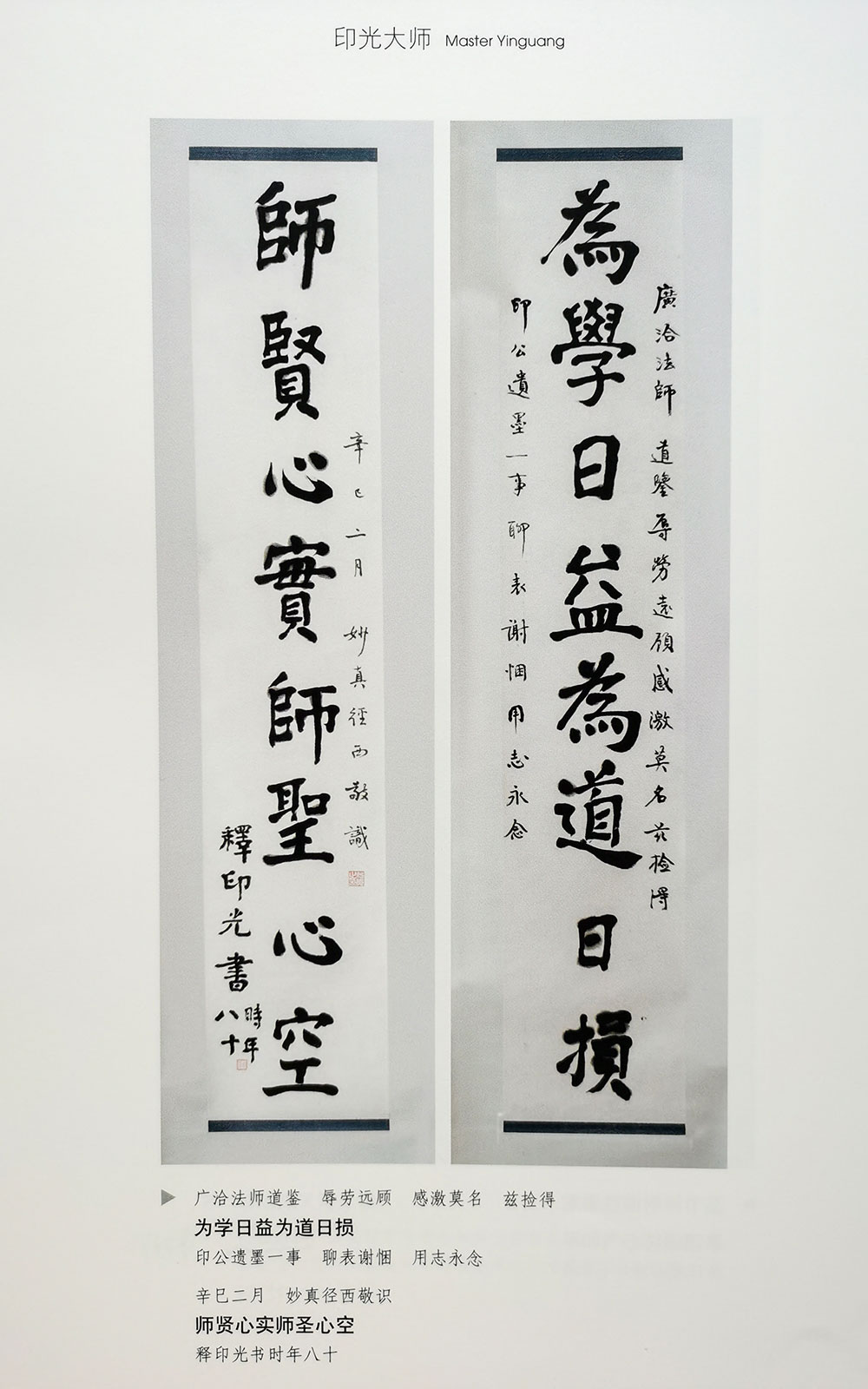

鎮館之寶——印光大師墨寶“爲學(xué)日益爲道(dào)日損,師賢心實師聖心空”

這(zhè)裡(lǐ)十分罕見地展出了淨土宗第十三祖師印光大師(1861-1940)的三件墨寶真迹,被(bèi)列爲“鎮館之寶”。印光大師在八十高齡時(shí),一字一頓,筆劃頓挫有力地寫下“爲學(xué)日益爲道(dào)日損,師賢心實師聖心空”的聯句,這(zhè)是一位得道(dào)高僧從宗教層面(miàn)對(duì)人生境界三層樓的诠釋和印證。這(zhè)幅珍貴收藏是辛已年(1941年)二月,廣洽法師專程到訪蘇州靈岩寺,妙真法師感念他遠道(dào)而來,“辱勞遠顧,感激莫名”,“茲撿得印公遺墨一事(shì),聊表謝悃,用志永念。”

關于書法與抄經(jīng),弘一法師曾專門向(xiàng)印光大師請教,印光大師指出,“抄寫經(jīng)文是將(jiāng)凡夫心識轉爲如來智慧的行爲。”并進(jìn)一步指出,“古往今來,不少人用行書草體寫經(jīng),我對(duì)此絕不贊成(chéng)。想要斷煩惑、了生死、度衆生、成(chéng)佛道(dào),豈可將(jiāng)抄經(jīng)視爲兒戲,由著(zhe)性子寫得遊龍舞鳳的?”這(zhè)段話深深影響了弘一法師,自此他改變了自己的書寫風格,形成(chéng)後(hòu)來被(bèi)人贊歎爲“佛書”的“弘一體”。

陳瑞獻在受訪時(shí)曾贊歎,“(印光大師)盛德都(dōu)從這(zhè)16個字以無法爲至法寫出來的土頭土腦的大字顯現出來。因此這(zhè)不是一位書法家的寫字,而是一位得道(dào)高僧的心迹,二者的差别在于,前者一般上手藝超卓,惟心靈受困,後(hòu)者心手自由,創作時(shí)一念不生,由大化的能(néng)量的流動,天然把天機洩露,它不是由世間層面(miàn),一如社會(huì)上的文藝圈的尺度、成(chéng)規、識見、要求、規範而成(chéng)的産品,而是随順更高層次的牽引,而自然顯現的盛德,豐子恺說(shuō):'文藝小技的能(néng)不能(néng),在大人格上是毫不足道(dào)的。'”

廣洽法師與弘一大師的法侶深誼是近代佛教界的佳話,也是廣洽法師畢生念茲在茲的生命際遇,廣洽法師曾在《紀念與回憶弘一大師》文章中深情回憶到,“自在廈門認識之日起(qǐ)(筆者注:1928年),大師不以衲的魯鈍而諄諄善誘,衲亦以大師爲一代高僧,難逢難遇,而以師禮事(shì)之。大師在閩南的十餘年中,和我特别有緣。無論我在國(guó)内國(guó)外,他都(dōu)非常關心我,我也一心親近承事(shì),終身愛慕。”

廣洽法師虔誠恭敬、悉心周到,弘一大師手書的字迹,無論是經(jīng)文墨寶、課綱書稿、往來信函,甚至随手寫下的隻言片語的一張便條,廣洽法師都(dōu)視若珍寶,小心收藏,後(hòu)來全部裝訂成(chéng)冊頁,妥善保存。因此,弘一大師的墨寶真迹也成(chéng)就(jiù)了廣洽紀念館的獨特價值所在,被(bèi)認爲是海外第一難得珍藏。

獨一無二的世界級收藏

廣洽紀念館顧問陳瑞獻早期在接受訪問時(shí),就(jiù)廣洽紀念館的定位問題曾指出,“這(zhè)是一家獨一無二的藝術館,它雖然以廣洽法師爲名,卻不是以他個人的遺物爲主要展出内容,而是以他身爲一位高僧,通過(guò)跟一個時(shí)代的頂尖哲學(xué)家、文學(xué)家,以及得道(dào)的宗教高僧的過(guò)從與師友關系,所獲得的他們的精彩創作爲展出内容,所以,盡管規模不大,卻絕對(duì)是世界級的。”這(zhè)是紀念館的定位,也突顯了紀念館的重要特色,這(zhè)裡(lǐ)的确是具有獨一無二的獨特性的世界級收藏。

他的人際網絡既有佛教界高僧大德,又有包括文學(xué)、藝術、教育等廣泛文化領域人士,并且他們都(dōu)是近代及當代華人社會(huì)的傑出文化名人。因此,從收藏的來源及内容等方面(miàn)來看,就(jiù)顯得多元而豐富,并且由于保存較爲完整,藏品本身所積累和交織的豐富信息、流通脈絡及人際關系也清晰可辨,全面(miàn)而完整,構成(chéng)這(zhè)批書畫、文物收藏的一大特色,甚至文物價值大于書畫藝術價值。

其次,廣洽法師年少出家,可以說(shuō)是終身的宗教家。法師與僧俗各界的交際往來,比君子之交淡如水更有一種(zhǒng)因緣相續的法緣至上,也因此,就(jiù)收藏而言,不僅體現出彼此間的敬愛與尊重,情真意切,就(jiù)作品題材、内容而言,更有特殊的佛法深意,思維的境界,以及藝術造詣。

第三,他們都(dōu)曾曆經(jīng)亂世,劫後(hòu)餘生,人間滄桑巨變,個人命運浮沉,讓他們都(dōu)有不同尋常的人生曆練、人生感悟。當他們從舊的時(shí)代走過(guò)來,這(zhè)些書畫收藏就(jiù)不僅是人間溫情的凝結,更因爲這(zhè)批收藏背後(hòu)的創作者與收藏者之間的際遇糾纏,爲作品增添更多人文色彩,更具文史價值。換言之,這(zhè)些書畫作品都(dōu)是有緣由的,絕不是附庸風雅的風花雪月,而是包含生命信息的寄寓,如果進(jìn)一步揭示展品背後(hòu)的文史信息,相信會(huì)讓我們體會(huì)到更多内涵和精神。

廣洽法師出生于書香門第,父親黃糴生(1863-1905)爲清朝貢生,後(hòu)舍儒從商,經(jīng)營茶業,生平喜愛古董和名家字畫。廣洽法師一生熱愛收藏,收藏豐富,也是從小受到父親的教育和家庭環境影響。但法師獨樂樂不如衆樂樂,時(shí)常通過(guò)舉辦公開(kāi)展覽會(huì),以及出版書籍圖冊等方式,以便將(jiāng)收藏與大衆分享。由此可見,法師不僅收藏經(jīng)驗豐富,他更深知收藏的意義不在擁有,而是如何分享、傳播和推廣,其實也是“布施”。

2007年,居士林林長(cháng)李木源及其團隊雷厲風行創辦紀念館,不僅爲新加坡佛教界樹立典範,也爲華人社會(huì)增添人文景觀。

廣洽紀念館開(kāi)幕至今,已經(jīng)走過(guò)十多年光陰。很多海外的專家、學(xué)者、文化藝術工作者在參訪之後(hòu)都(dōu)發(fā)出由衷感歎,他們或撰寫文章,或拍照講學(xué),也形成(chéng)了廣洽紀念館外熱内冷的獨特社會(huì)反響。廣洽法師生前總是不斷通過(guò)展覽及出版的方式,發(fā)揮收藏的價值、意義和影響,促進(jìn)文化交流,或許未來大家可以積極行動起(qǐ)來,繼續法師未盡的普及推廣事(shì)業,讓這(zhè)獨一無二的世界級珍藏不僅束之高閣,更要深入人心。(文/鄒璐 圖/薝蔔院廣洽紀念館)

我要投稿

我要投稿 返回大同市南郊區清涼寺首頁

返回大同市南郊區清涼寺首頁 返回資訊頻道(dào)

返回資訊頻道(dào)