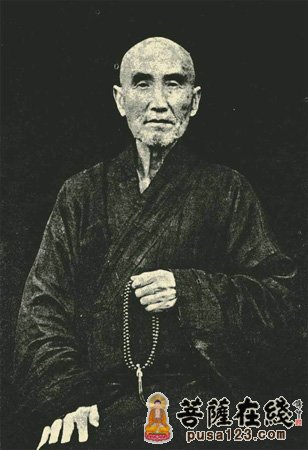

倓虛大師

簡介

倓虛(1875——1963年) ,法号隆銜,俗名王福庭。河北甯河人。佛教天台宗近世傳人,中國(guó)現代佛學(xué)家。原青島湛山寺方丈。

倓虛大師1917年于河北省涞水縣瓦宅村高明寺出家。不久,在浙江甯波觀宗寺受具足戒,拜天台宗第四十三代傳人谛閑法師爲師。1925年被(bèi)正式接納爲天台宗第四十四代法嗣。是年代表中國(guó)佛教界出席在日本召開(kāi)的“東亞佛教聯合會(huì)”。創建營口楞嚴寺、哈爾濱極樂寺、長(cháng)春般若寺、複興沈陽般若寺、複興沈陽永安寺、天津大悲院、西安大興善寺等,在北京彌勒院開(kāi)辦佛學(xué)院并主持北京古刹法源寺。1931年在西安大興善寺任住持并傳戒辦學(xué)。1932年到青島創建湛山寺并任住持。1935年創辦湛山寺佛學(xué)院。曾到即墨、平度、龍口、煙台、濟南等地弘法。1949年到廣州主持複興光孝寺,後(hòu)移錫香港。1950年當選爲香港佛教聯合會(huì)第一任會(huì)長(cháng)。

其後(hòu)數屆當選均以老病婉辭,集中精力于佛教教育事(shì)業。在香港先後(hòu)創辦了華南佛學(xué)院、天台弘法精舍、谛閑大師紀念堂、中華佛教圖書館、青山極樂寺佛教印經(jīng)處等。他畢生緻力于振興佛教,弘揚佛法,主張叢林學(xué)院化,學(xué)院叢林化,創建叢林、佛學(xué)院多處,培養佛學(xué)人才廣布海内外。他在僧寺的管理方面(miàn),施行住持十方選賢,任期3年,信徒供養住持的财務歸公有等改革的措施。

主要著作有:《陰陽妙常說(shuō)》《金剛經(jīng)講義》《般若波羅密多心經(jīng)講義》《大乘起(qǐ)信論講義》《天台傳佛心印記注釋要》《始終心要義記》《普門品講錄》《影塵回憶錄》《讀書随筆》《湛山文鈔》《念佛論》《僧璨大師信心名略解》《永嘉玄覺禅師證道(dào)略解》等,已出版24種(zhǒng)。

因其佛學(xué)造詣深厚,功德卓著,以他爲代表的佛學(xué)學(xué)派被(bèi)稱爲“湛山學(xué)派”。

倓虛大師:

我到清修院的時(shí)候,正是一個早晨,到了門口,一叩門,裡(lǐ)邊出來一個小和尚。他的名字叫(jiào)宗祥,看樣(yàng)子長(cháng)得很聰明,很如法(聽說(shuō)他後(hòu)來還(hái)俗了)。

他問我:

“你來有什麼(me)事(shì)?”

我說(shuō);“來拜見清池和尚。”

于是,他領我進(jìn)去與清池和尚相見。我們見面(miàn)之後(hòu),談了些過(guò)去的事(shì)情,清池和尚又問我:

“這(zhè)一次來做什麼(me)?”

“我來要出家!”

清池和尚一笑,接著(zhe)就(jiù)說(shuō);“上次想出家未出成(chéng),這(zhè)一次胡思亂想的又要出家?”

清池和尚的意思,以爲我大半不知又爲了一點什麼(me)事(shì)自己起(qǐ)煩惱,忽然一陣想出家,過(guò)不了三天半就(jiù)又松勁了。但他待我很殷勤,吃、喝、住、睡、都(dōu)很方便。晚間我們談起(qǐ)話來,他還(hái)是勸我不要出家,他說(shuō):“你家裡(lǐ)還(hái)有許多人,不要胡思亂想,輕易出家!你在我這(zhè)裡(lǐ)可以多住幾天,住夠了,再回家,免得家裡(lǐ)孩子大人惦念!因爲我見過(guò)很多人,都(dōu)是一時(shí)想出家,出家之後(hòu)又想家,悔不該出家。就(jiù)這(zhè)樣(yàng)出家又回家的,不知有多少?”

“我與他們不一樣(yàng)!”我忽地搶過(guò)來說(shuō):“我已經(jīng)研究佛經(jīng)多年,在家裡(lǐ)生活雖然不很好(hǎo);但有那一座小藥鋪還(hái)能(néng)夠維持的不錯。尤其是當醫生的,在社會(huì)職業方面(miàn)來說(shuō),也得算上流。所以按生活方面(miàn)來說(shuō),我出家的目的并不是爲了衣食住,也不是爲逃避現實;我的目的,是因爲自己研究佛經(jīng)已經(jīng)有七、八年的工夫,仍然不知佛法的宗旨落在何處,自己想出家受戒之後(hòu),到各地去訪明師好(hǎo)好(hǎo)參學(xué)參學(xué)。將(jiāng)來有機會(huì),可以宏揚佛法,使佛經(jīng)流通世界,人人皆知!不然,世風日下,人欲橫流,沒(méi)有一點挽救的辦法。同時(shí),在過(guò)去,我年青的時(shí)候,也學(xué)過(guò)一些外道(dào),後(hòu)來又學(xué)醫蔔星相;自從看過(guò)佛經(jīng)之後(hòu),覺得學(xué)佛法比那些醫蔔九流各行道(dào),要高上多少萬倍也不止!所以我出家是自己從心所願,并不是爲環境所迫,也不是有什麼(me)背景。”

經(jīng)過(guò)我這(zhè)麼(me)一說(shuō),他知道(dào)我出家心業已決定,再也不可遏止,于是他說(shuō):“好(hǎo)!你既具有決心,願意發(fā)心出家,就(jiù)滿你的願吧!”

當時(shí)我預備拜清池和尚爲師,他說(shuō):“我小廟容不了你這(zhè)位大神仙!拿研究佛經(jīng)來說(shuō),我不見得比你研究的深,你如決心要出家,我可以給你作介紹。現在南方有月霞、谛閑二位老法師;北方有靜修、印魁二位老和尚。這(zhè)四位大德之中,有一位已經(jīng)圓寂,其他三人具在,而且都(dōu)是道(dào)高德重,與我很要好(hǎo)。你現在出家,無論想拜誰爲師,我都(dōu)可以給你介紹。”

“你不要會(huì)錯了我的意思!”我說(shuō),“我認了師父之後(hòu),并不想仰仗師父的名望,希望師父給我留下多少房産,做多少衣服,出家之後(hòu)住在小廟裡(lǐ),衣暖食足地去享受,去安閑。我決不是這(zhè)種(zhǒng)意思!我的希望隻是能(néng)在師父跟前出家挂一個号,受戒之後(hòu),随我的便,到各地去參方。享福也罷,受苦也罷,一切用不著(zhe)師父來分心。將(jiāng)來我的機緣成(chéng)熟時(shí),可以到各地宏揚佛法,機緣不成(chéng)熟,我也可以用功修行!”

“好(hǎo)啦!”清池和尚說(shuō):“你可以随意在這(zhè)幾位大德中認一位作師父吧!”

話雖這(zhè)樣(yàng)說(shuō),究竟我也不知應當認那位師父好(hǎo),總是猶豫未決。後(hòu)來清池和尚讓我在佛前拈阄。于是我在佛前燒上香,磕了頭,把四位法師的名字拈好(hǎo)。結果拈著(zhe)了已經(jīng)圓寂的印魁老和尚的名字。當時(shí)清池和尚說(shuō):

“這(zhè)次機會(huì)很好(hǎo),這(zhè)也是該當你與印老有緣,他過(guò)去在南京任毗盧寺方丈九年,在方丈任内圓寂,爲人很耿介,很有修行,對(duì)于個人的操守行持,非常謹嚴,平生不收徒弟,所以他死後(hòu)也沒(méi)有人接續。我也常以此事(shì)爲憾!準備將(jiāng)來有适當人選的時(shí)候,給他代收一個弟子,以了我的心願。現在你預備到這(zhè)裡(lǐ)來出家,拈閹的時(shí)候,又拈著(zhe)了印老的名字,恐怕這(zhè)也是感應!你心裡(lǐ)願不願意?不願意的話我再給你介紹那三位現在的師父。”

我的意思是隻要有位師父挂上号,能(néng)夠得到出家就(jiù)可以,哪管他望空拜師,不望空拜師呢!所以當時(shí)就(jiù)順口承認了拈得的阄。清池和尚還(hái)說(shuō):“印魁老人在南京已經(jīng)圓寂了,他現在還(hái)有一位師弟叫(jiào)純魁,住涞水縣瓦宅村高旻寺,你現在出家,他還(hái)可以替師兄代收。”

出家的事(shì)算得到他的允許了。隻等到涞水縣高旻寺去落發(fā),不過(guò)在去落發(fā)之前,依然在清修院住著(zhe)。清池和尚因爲我過(guò)去是居士,有些話不好(hǎo)意思當面(miàn)直接說(shuō);現在既然要決心出家,而又什麼(me)也不懂,那麼(me)對(duì)于新出家的這(zhè)些個理路,就(jiù)不得不痛快地告訴一下了。

“你知道(dào)吧!”他訓誡似地對(duì)我說(shuō):“你在家的時(shí)候,是當醫生,雖然不是富貴人家,可是人人見了,都(dōu)要恭敬你。出入時(shí)都(dōu)是車接車送,與社會(huì)一般人比較起(qǐ)來,得算很有身分;可是出家則不然,就(jiù)是八十歲新出家,也得算一個小和尚,師父坐著(zhe),徒弟得站著(zhe),師父吃,徒弟得在一邊看著(zhe),不知出了家你能(néng)不能(néng)這(zhè)樣(yàng)虛心?”

“還(hái)有一層,就(jiù)是你剛出了家,雖然是四十多歲,還(hái)得算一個小沙彌,無論在什麼(me)地方遇見了受戒的比丘,不論其年歲大小,一律要稱師父,兩(liǎng)個人在路上走對(duì)頭,當沙彌的必須站在路旁,讓比丘走過(guò)去,然後(hòu)當沙彌的再走。初次見面(miàn),不論其年紀比自己大小,都(dōu)要向(xiàng)他行跪拜禮。如果來了挂單的,須先接過(guò)擔子或包袱來,送到他屋子裡(lǐ),然後(hòu)先打洗臉水,後(hòu)打洗腳水,種(zhǒng)種(zhǒng)的都(dōu)侍候完了之後(hòu),再恭恭敬敬地給頂一個禮。大衆在一塊吃飯的時(shí)候,要比别人先吃完。走路的時(shí)候,要在緊後(hòu)邊走,早晚要打鼓撞鍾,下闆,收拾佛堂,打掃院子……這(zhè)些事(shì)都(dōu)是沙彌應辦的。你酌量酌量,能(néng)受得了這(zhè)些苦?幹的來嗎?”

“好(hǎo)!”我慨然都(dōu)答應了。

本來,這(zhè)些都(dōu)不算一回事(shì)。例如在家人爲了經(jīng)商坐賈,爲了争名奪利,還(hái)得起(qǐ)早睡晚,低三下四。我們是出家人,想了生脫死,辦這(zhè)出世的事(shì)情,起(qǐ)早睡晚就(jiù)更算不得一回事(shì)了。

俗語不是說(shuō):“做買賣如修行。”這(zhè)話是說(shuō)做買賣的人,什麼(me)樣(yàng)的苦,到時(shí)候也要受;什麼(me)不耐煩的事(shì)情,到時(shí)候也要耐煩!不然,你的買賣就(jiù)做不好(hǎo)。那麼(me)如果把這(zhè)句話反過(guò)來說(shuō),就(jiù)是“修行人如做買賣”。我們出家人也是一樣(yàng),什麼(me)吃苦耐勞的事(shì)也要做;無論什麼(me)不能(néng)忍耐的事(shì),到時(shí)候也要虛心下氣地去忍耐。久而久之自然把自己的性子磨煉得很馴服了。這(zhè)雖然是很平常的一點事(shì),可是如果能(néng)夠在平常時(shí),永遠維持著(zhe)這(zhè)個恒心,使它一直地平常下去,這(zhè)就(jiù)很不平常了。因爲出家的事(shì)情也沒(méi)有什麼(me)巧法,也不是什麼(me)稀奇古怪,是人人能(néng)辦,人人能(néng)成(chéng),無論念佛也罷,參禅也罷,從智門入手也罷,從行門入手也罷,隻要你能(néng)永遠去實行就(jiù)絕對(duì)能(néng)成(chéng)功。所以當時(shí)我對(duì)清池和尚告訴我的話,乍然一聽似乎是不很習慣,其實到了做起(qǐ)來也覺得沒(méi)有什麼(me)!平常得很!

在清修院住過(guò)幾天,清池和尚就(jiù)領我到涞水縣高旻寺去落發(fā)。那時(shí)正是三月天,天氣不很冷。從天津坐火車到高碑店換車,正趕那一次沒(méi)有車,清池和尚說(shuō):“我們不坐火車,要步行看看你能(néng)不能(néng)吃這(zhè)苦。”從高碑店到涞水縣的瓦宅村,還(hái)有很遠的路程。我們到高旻寺的時(shí)候,已經(jīng)是半夜。叫(jiào)開(kāi)門之後(hòu),我那位純魁師叔首先就(jiù)問:“到這(zhè)時(shí)候趕來,有什麼(me)要緊事(shì)?”

“因爲印和尚一向(xiàng)也沒(méi)收個徒弟,”清池和尚走的氣喘喘地說(shuō),“現在有一位發(fā)心出家的,拈閹的時(shí)候正是拈著(zhe)印和尚的名字,這(zhè)是他們有緣,今天我送他來落發(fā)。”

純魁師叔一聽說(shuō)爲師兄收徒弟,心裡(lǐ)很喜歡,就(jiù)準備與我落發(fā)。高旻寺的宗派是臨濟正宗,到我這(zhè)一輩是“隆”字。純魁師叔對(duì)于給師兄收徒弟的事(shì)很重視,還(hái)給我看看八字,五行中缺金就(jiù)配了一個“銜”字,所以我出家的法名是“隆銜”。

落發(fā)之後(hòu),他們兩(liǎng)個人還(hái)開(kāi)示我一番:“出了家如同又降生一次,像另轉成(chéng)一個人一樣(yàng)。過(guò)去種(zhǒng)種(zhǒng)譬如昨日死,未來種(zhǒng)種(zhǒng)譬如今日生,從此改頭換面(miàn)做大丈夫事(shì),行人之所難行,做人之所難做。將(jiāng)來住持佛法,宏範三界,成(chéng)無上覺,爲天人師,方不負出家學(xué)道(dào)一場!‘隆銜’兩(liǎng)個字,如同剛一生下起(qǐ)的乳名,受戒的時(shí)候,再按照名字的意思起(qǐ)一個學(xué)字。出家之後(hòu),最初要先學(xué)戒,由戒生定,因定發(fā)慧,這(zhè)是最要緊的事(shì)!”

在我的人生過(guò)程中,深深地畫了一道(dào)鴻溝,至此,算是告了一個段落。在一個簡短的儀式裡(lǐ)換上了出家的衣服,先拜祖,後(hòu)拜諸山,兩(liǎng)天的工夫,把我出家的事(shì)辦完,第三天回清修院。從此我步入了佛門。

我要投稿

我要投稿 返回大同市南郊區清涼寺首頁

返回大同市南郊區清涼寺首頁 返回資訊頻道(dào)

返回資訊頻道(dào)